If you vacate long enough you could get a walk in.

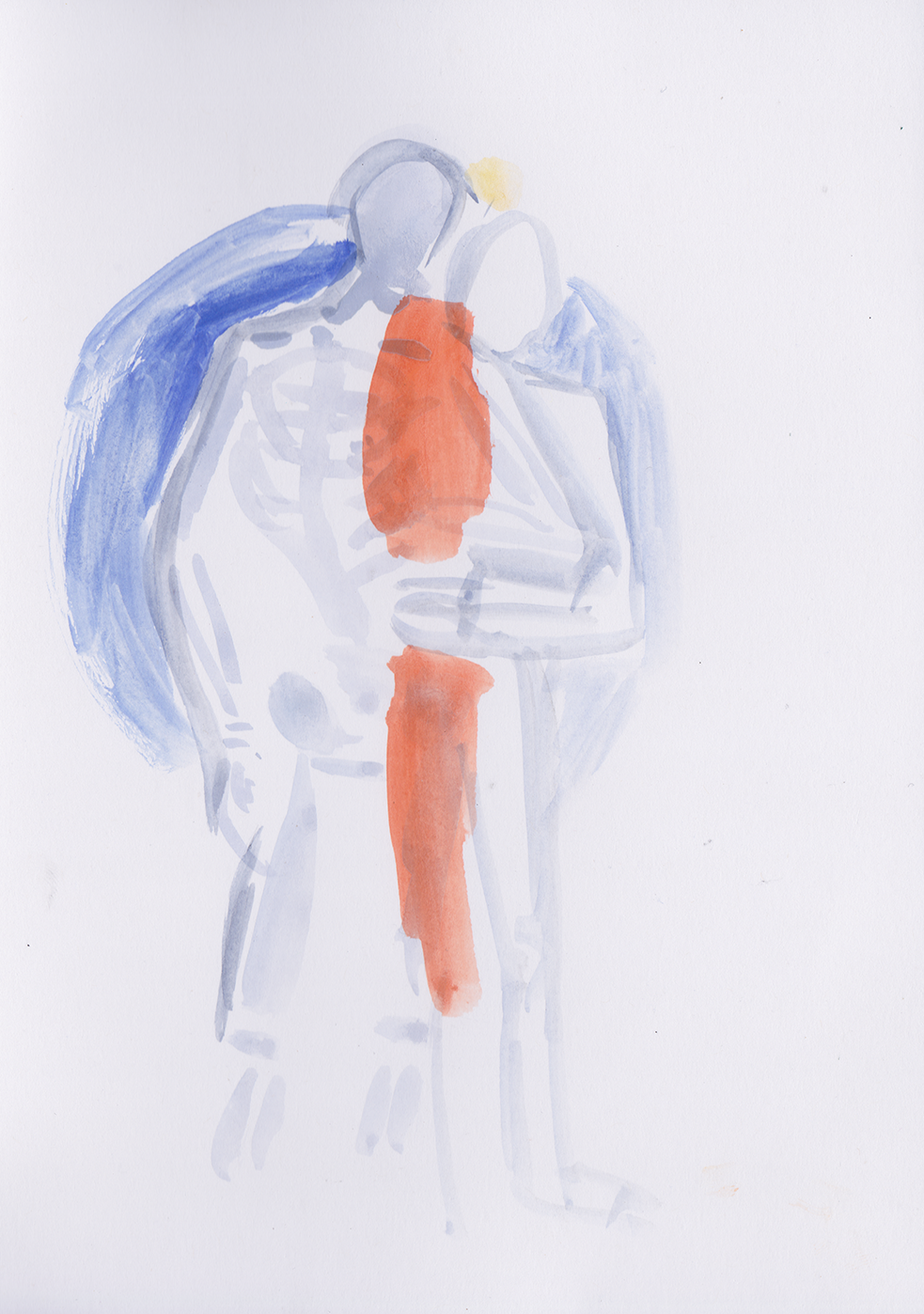

Sara Shelton Mann

Sara Shelton Mann

Ich war ein dünnes Kind, man konnte fast durch mich hindurchsehen. Die Arme und Beine waren lang und mager, die Knie standen hervor, beim Atmen spannte sich die Haut über meinen flachen Rippen. „Der Junge sieht spitz aus“, sagten meine Tanten, wenn sie zu Besuch kamen. „Er sieht aus wie das Leiden Christi.“ Ich nickte, denn ich kannte die Bilder und Skulpturen von Jesus am Kreuz, auch seine Rippen standen heraus. Meine Mutter hörte den vorwurfsvollen Ton der Tanten durchaus, aber was sollte sie tun? Sie gab sich doch alle Mühe, machte mir Haferbrei mit Ei zum Frühstück, Fleisch mit Kartoffeln zu Mittag, Stullen am Abend. Es schmeckte mir nicht. Als ich mit fünfzehn Kafkas „Hungerkünstler“ las, hatte ich einen Bruder im Geiste gefunden. Doch ich hätte mich niemals vor Zuschauern ausstellen lassen, zu sehr schämte ich mich meiner Skeletthaftigkeit.

Einmal beim Geschirrspülen sagte meine zweitältete Schwester, die nicht so mager wie ich war, mit deutlicher Missbilligung: „Du hast richtige KZ-Knochen.“ Ich kannte die Filmaufnahmen der Franzosen und Amerikaner, die bei der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager im Mai 1945 von ausgemergelten Häftlingen begrüßt wurden, von wandelnden Skeletten. Die Skelette derjenigen, die die Befreiung nicht mehr erlebt hatten, wurden von Baggern zu riesigen Bergen zusammengeschoben. Die Knochen der Beine, Arme, Hände standen auf den flackernden Schwarz-Weiß-Filmen in grotesken Winkeln ab, die Köpfe rollten von den Wirbelsäulen. Die Überlebenden standen mit großen Augen an den Zäunen, die gestreifte Kleidung schlotterte an ihren Körpern.

Mir war elend zumute, als ich die Filme in einem Lüneburger Jugendklub sah; ich verkroch mich in meinem Mantel vor Scham über das, was meine Landsleute diesen Menschen angetan hatten. In der Familie wurde darüber nicht gesprochen. Abertatsächlich hatte ich Ellenbogen, die fast ebenso hervorstanden wie die der KZ-Insassen. Ich – ein Mittelstandskind der Sechziger-, der Siebzigerjahre, ein gesunder Spross des Beamtenbürgertums, der Vater Richter am Oberverwaltungsgericht, die Mutter Hausfrau – war über Jahre ein wandelndes Skelett, empfindlich, oft angeekelt, ohne Appetit, kurzum: dünn. Ein Strich in der Landschaft, wie eine Lehrerin sagte. Ein Klappergestell, sagten die Freunde. Beim Familienessen blieben mir die Bissen im Hals stecken.

Das Wort Magersucht war damals noch nicht in Umlauf, es hätte die Sache auch nicht getroffen. Ich wollte meinen Körper nicht kontrollieren, hasste ihn nicht. Ich schämte mich bloß meines Körpers, vielleicht überhaupt meines Daseins.

Am liebsten wäre ich unsichtbar gewesen. Ein Windhauch hinter dem Vorhang. Dann hätte ich meiner unstillbaren Neugier frönen können, ohne aufzufallen. Durch alle Häuser der Nachbarschaft, sämtliche Keller und Dachböden, Schlafzimmer und geheime Kammern wäre ich gewandert und hätte den Leuten bei ihren Verrichtungen zugeschaut, ein körperloser Betrachter. Doch ich hatte einen Körper, und er wuchs. Je mehr er wuchs, desto dünner wurde ich. Mit achtzehn war ich zwei Meter groß; zwei Meter Haut und Knochen, die ich nirgends verstecken konnte.

Meine erste Freundin war ebenfalls dünn, und ich liebte ihre hervorstehenden Beckenknochen, die Schlüsselbeine, ihre schmalen Arme. Sie hatte kleine Brüste und wäre am liebsten ganz flach gewesen, sie tanzte Ballett. Sie tanzte auch in den Clubs der Stadt, die damals noch Diskotheken hießen, und ich stand scheu an die Wand gelehnt und schaute ihr zu, mit einer Flasche Bier in der Hand. Nie im Leben würde ich auf die Tanzfläche treten. Was sollte ich dort? Man würde mich sehen, meinen unbeholfenen Körper, meine staksigen Beine. Es waren die Achtzigerjahre, wir trugen schwere, lange, schwarze Mäntel, rauchten um unser Leben, ich hatte van Goghs „Schädel eines Skeletts mit brennender Zigarette“ über meinem Schreibtisch hängen.

Ein älterer Berliner im Bus, erschüttert über meine Magerkeit, fragte mich, ob wenigstens meine Freundin etwas mehr auf den Rippen habe. Ich sagte ihm, dass sie ebenso dünn sei wie ich, und er schüttelte ungläubig den Kopf: „Na, hoffentlich reißt ihr euch nicht einen Splitter aneinander ein.“

Dann wurde ich Vater und hatte plötzlich zwei Kinder auf dem Arm. Weiche, wohlgenährte Kinder. Nicht eine Sekunde lang dachte ich daran, dass auch aus ihnen vielleicht einmal große, dünne Menschen werden könnten. Dass sie überhaupt Skelette hatten, Schulterblätter, Röhrenknochen, einen harten, knöchernen Schädel. Sie streckten ihre kugelrunden Bäuche stolz vor, drehten sich auf dem Lammfell, saßen, robbten nach vorn, krabbelten durchs Zimmer, hielten sich am Türrahmen fest und standen auf. Machten den ersten Schritt ihres Lebens. Alleine, alleine.

Nach einem Unfall lag ich für ein Jahr im Krankenhaus. Über Wochen konnte ich nicht aus dem Bett aufstehen, mich nicht einmal umdrehen. Die Muskeln verkümmerten. Die Krankenhauskost verweigerte ich und magerte weiter ab. Die Ärzte murrten. Ich wäre am liebsten aus meinem Körper herausgeschlüpft, hätte ihn gern hinter mir gelassen, abgestreift wie eine alte Haut. Am Telefon fragten meine Kinder: „Wann kommst du wieder nach Hause?“

Weil ich spürte, dass sie auf mich warteten, blieb ich in meinem Körper und wurde widerwillig gesund. Die Krankengymnastin mobilisierte mich, lehrte mich hinsetzen, ließ mich aufstehen. Ich fühlte mich wie eine Marionette unter ihren kundigen Behandlungen. Sie schob mir die Beine zurecht, zog mich an den Armen, hielt mich fest, wenn ich stand. Ich machte einen Schritt, noch einen Schritt, die Beine zitterten. Es war anstrengend, in einem kraftlosen Körper zu wohnen. Ich legte mich zurück ins Bett, schlief sofort ein, wurde aufgeweckt. Meine Kinder fragten am Telefon: „Wann kommst du zurück?“

Ich stand wieder auf, die Krankengymnastin hielt mich an der Hand, führte mich drei, vier Schritte zur Zimmerwand und wieder zurück zum Bett. Mein Körper war mir fremder denn je. Zugleich aber empfand ich eine verschämte Dankbarkeit für ihn, denn er war immer noch da, er lebte sozusagen unterhalb meines renitenten Kopfes und wartete ab. Ja, ich stand wieder auf. Fühlte mich lang und dürr im Krankenhauskittel und schlurfte auf den Flur der Station, zog mich abends im Treppenhaus alle zweihundertsieben Stufen am Geländer hoch und tappte wieder hinunter. Ich fühlte mich neunzig Jahre alt, schlich gebeugt auf den Flur zurück in mein Zimmer und flüchtete ins Bett.

Dann geschah etwas. Hatte ich durch das Wiederbenutzen des Körpers zum ersten Mal den Bewegungssinn gespürt? Eine sich selbst multiplizierende Lust schien bei jedem Schritt durch mich zu pulsieren. In der nächsten Woche fühlte ich mich nur noch fünfundachtzig Jahre alt, im Monat danach achtzig, dann nur noch siebzig Jahre alt. Ich atmete auf. Mein Körper bewegte sich wieder gern, jetzt stellte ich mir vor, wie es wohl wäre, den Krankenhausflur entlang zu joggen. Wie es wäre zu tanzen. Am Telefon fragten meine Kinder: „Wann kommst du denn nun endlich wieder nach Hause?“

Dreizehn Monate nach dem Unfall war ich zurück in Berlin. War es die Stadt, die sich verwandelt hatte, oder war ich es? Berlin schien über Nacht eine Stadt des Tanzens geworden zu sein. Es war Sommer. Mitte der 90er. Überall lag Musik in der Luft, sie brodelte von jeder Hausecke, dröhnte aus jedem Auto, das vorbeifuhr. Technoloops, Gitarrenriffs. Ich konnte nachts nicht schlafen und lief durch die Straßen, kam von der Invalidenstraße auf die Veteranenstraße, folgte den Reggaebässen in die „Lizard Lounge“, stieg in einen nackten Keller hinab, die warme Luft roch nach Mörtel und Bier. Stand zunächst an der Wand mit einem Bier in der Hand. Die Bässe vibrierten durch mich hindurch.

Ich lebte nicht mehr ausschließlich in meinen Gedanken, Sorgen, Zweifeln, sondern spürte meine Füße, die sich unruhig bewegten. Stand unversehens nicht mehr an der Wand, sondern tanzte im dunklen Kellerraum mit den anderen, in einer wogenden Menge. Unsere Körper stießen aneinander, manchmal sacht, manchmal heftig, einige tanzten miteinander, andere nur für sich.

Von da an fuhr ich jeden Mittwoch nachts in die „Lizard Lounge“; ich kannte niemanden dort, ignorierte die Joints, die herumgegeben wurden, trank nicht mehr als zwei Biere, wollte niemanden kennenlernen, nur tanzen. Solange die Soul Jah Sistaz oder Barney Millah auflegten, blieb ich da und fuhr erst im Morgengrauen nach Hause. Die Lust, meinen Körper zu bewegen, wurde zur Leidenschaft.

Ich begann, mittags zu joggen und suchte die Stadt ab nach Orten, wo ich nachts Roots Reggae, Rock Steady, Dub oder Dancehall tanzen konnte. Ging in der Montagnacht ins „Icon“, wo die Musik härter war, eher Hip-Hop als Dancehall. Interessierte mich für afrikanischen Tanz, der mein ganzes Skelett in Bewegung brachte, ging ein Jahr lang dienstags zu einem Kurs ins „k77“, einen Tanzraum im Hinterhaus, drei Treppen hoch. Am Wochenende nahm ich an einem Butoh-Workshop teil und wandte den Blick nach innen, ließ meinen Körper nach Metaphern und Aufgaben tanzen: eine Pflanze, die hundert Jahre im Erdreich verborgen war, kommt endlich zum Vorschein und beginnt zu blühen.

Ich sah spätabends die Tango-Paare an der Neuen Nationalgalerie tanzen und bewunderte den Gleichklang ihrer Körper, die gesammelte Spannung der gemeinsamen Bewegung. Daraufhin lernte ich Standardtanz. Als Jugendlicher hatte ich das bescheuert gefunden, jetzt freute ich mich am frischen Wirbel beim Wiener Walzer, an der sanften Intimität des langsamen Walzers.

Nachmittags ging ich zu Feldenkrais-Gruppen, die in allen Volkshochschulen der Stadt angeboten wurden, lag auf dem Fußboden von Gymnastikhallen und lernte mein Skelett auf andere Weise zu bewegen als bisher. Mit dem Interesse eines Forschers, der ein völlig neues Feld entdeckt, bewegte ich meine Beine, die Arme, meinen Rumpf so langsam, dass ich die Bewegung rückwärts machen konnte, und begann allmählich die eigenartige Schwere meiner Knochen wahrzunehmen, ihr Eigenleben, ihre innere Logik. Bekam ein Gespür für meine Wirbelsäule, für das Gleiten der Schulterblätter, wenn ich die Arme hob, für das Schwingen der Beckenschalen, wenn ich ging. Feldenkrais machte mich beweglicher und zuversichtlicher, manchmal sang ich, wenn ich danach mit dem Rad über die Warschauer Brücke fuhr.

Bei diesen Kursen begegnete ich immer wieder einem älteren Teilnehmer, der offenbar obsessiv durch Berlin reiste, um Feldenkrais-Kurse zu machen: Feldenkrais-Peter. Das Haar stand ihm wild vom Kopf, er sah glücklich aus. Als ich zwanzig Jahre später wieder einen Feldenkrais-Kurs besuchte, war auch jener Peter wieder dabei. Weniger Haare auf dem Kopf, doch immer noch glücklich. Ich ging jetzt aufrecht, genoss meine Größe, das freiere Spiel der Knochen und Gelenke.

Die Standardtänze gingen mir rasch auf die Nerven, ich fand das Regelwerk eng und rigide. Stattdessen besuchte ich Klassen für Contact Improvisation, eine postmoderne Tanzform, die in den frühen Siebzigern von professionellen Tänzern in New York City als Studie des Fallens entwickelt wurde. Es gab keine Musik, keine Anleitungen, keine Fehler. Ich hatte die Augen geschlossen, tanzte inwendig und war doch wach für die Gegenwart der anderen. Wer oder was mir begegnete, erfuhr ich nur durch Berührungen, ein Tasten: vielleicht ein Ellenbogen, eine Fingerspitze, ein Knie. Wir rollten übereinander, saßen Rücken an Rücken, ich spürte durch meinen Körper hindurch die Wirbelsäule meines Gegenübers, die langsam zur Seite glitt und dabei das Gewicht meines Körpers mitnahm nach unten. Zwei Handflächen aneinander, das kannte ich; zwei Schädel, die über einen rollenden Punkt in Kontakt waren, das war mir neu.

Mein Rippenbogen auf einem fremden Oberschenkel, ein Kopf, der auf meinen Schulterblättern ruhte. Körper, die wortlos einander erkannten, sowohl die Wärme wie auch die knöcherne Gegenwart eines anderen Skeletts. Dabei war es gleichgültig, ob ein Tanzpartner geschickt oder unbeholfen war, alt oder jung, leicht oder schwer. Mir begegneten athletische und vorsichtige, beschädigte und rabiate, zierliche und knochige Körper. Nach einem Tanz, und dauerte er auch bloß wenige Minuten, kannte ich ihre Eigenart besser als die Körper derer, mit denen ich aufgewachsen war. Auch umgekehrt wussten die anderen Tänzerinnen nichts von meiner Herkunft, meinen Sorgen und Neurosen, meinen Vorlieben und Interessen, sondern sie lasen während eines Duetts nur, was gegenwärtig da war: meine Haut, meine Muskeln, meine Knochen.

Für Monate, für Jahre verlor ich mich in dieser Körperwelt, in diesen Zonen von Dunkelheit und Licht, von Begehren und Abwehr, von Knochen und Berührung. Für mich war das die wahre Welt. Draußen im Alltag waren die Erfordernisse des täglichen Jobs, die Routinen und Konventionen. Ich machte die Steuererklärung, brachte den Müll runter, ging zum Elternabend, kochte Nudeln. Doch das war mir nur Fassade, Samsara. Wenn ich Contact tanzte, war ich davon erlöst, wie auch von meinen Gedanken, Vorhaben, Pflichten, Einbildungen, überhaupt der Struktur der Sprache.

Natürlich waren die Tänze nicht von Dauer und nicht alle Tänze waren eine Erleuchtung. Manche waren intensiv, andere albern, manche artistisch, andere entspannt und still. Montags in der Tanzfabrik am Kreuzberg, mittwochs im k77, samstags auf der Contact Jam, manchmal noch am Freitag irgendwo. Wenn ich daran zurückdenke, habe ich Sehnsucht nach dieser Zwischenwelt. Nie zuvor und nie wieder war ich so vertraut mit meinem Körper, konnte ich mich mit so traumwandlerischer Sicherheit fallen lassen. Mein Körper fing sich immer wieder auf. Ich war kein dünner Beamtensohn mehr, dem nichts schmeckte. Ich hatte Appetit entwickelt, hatte Lust auf Sinnlichkeit, genoss mein Dasein.

Das Skelett wird immer nur als Anderes gesehen. Als Ausstellungsstück lehrt es Geschichte. Als Lehrmittel in den medizinischen Ausbildungen verweist es auf den Körperbau. Als Accessoire für Horrorfilme verspricht es Grusel und Schauder. Der Totenschädel auf dem Schreibtisch des Gelehrten oder in Hamlets Hand ist ein Memento mori: Auch du wirst sterben.

Irgendwann verlor ich das Tanzen wieder. War es, dass der Körper eine neue Selbstgewissheit gefunden hatte, die zur Routine geworden war, eine Routine, die einem nicht mehr so bewusst ist und sich darum abschleift?

Vor einigen Wochen wachte ich morgens auf und spürte jeden Knochen in mir, das ganze alte Gerippe. Die Knochen der Oberarme, die Ellenbogen, die Handgelenke, die dünnen Knöchelchen der Hände wie der Füße. Die lange Kette der Wirbelsäule. Die gebogenen Rippen des Brustkorbs. Die schweren Schalen des Beckens. Die Schlüsselbeine und Schulterknochen und Schulterblätter. Der Schädel schließlich. Ich stand auf, die Knochen trugen mich. Ich drehte den Kopf im Kreis und hörte innen die Wirbel knirschen. Die Anwesenheit des Skeletts blieb mir erhalten, als ich mich anzog, eine Tasse Kaffee kochte, mich zum Frühstück setzte. Ich konnte mein Skelett sozusagen sehen, die Marionette, die ich selbst bewegte und die mich bewegte.

Dreieinhalb Millionen lebendige Skelette sind in dieser Stadt unterwegs. Auf den Straßen meines Viertels sehe ich die Leute gehen und erkenne in ihren Bewegungen ihr Skelett: der Betreiber des Spätkaufs Ganesha, der Busfahrer des M29, die Fahrgäste. Die Müllkutscher in meinem Hinterhof, die Kunden im Supermarkt, die Trinker in der Kneipe. Eine Vielzahl von Skeletten bewegt sich auf dem Hermannplatz, auf dem Alexanderplatz, auf dem Weg zur U-Bahn, sie begegnen sich am Melonenstand, drängen aneinander vorbei, ein komplizierter Alltagstanz ohne Berührung. Man grüßt die Nachbarn, geht joggen, unterhält sich. Und das sind nur die Menschen.

Eine Amsel pickt auf dem Boden herum, unter ihrem Gefieder trägt sie ihr Skelett. So auch die Krähen, die zunehmend die Stadt bevölkern, die Tauben, die Mauersegler. Die Ratten, die nachts am Landwehrkanal entlangrennen, sind mit einem so biegsamen Knochenbau ausgestattet, dass sie überall hindurchschlüpfen können. Die Hunde sind ebenfalls geformt von ihren Skeletten: vier Beine, die Wirbelsäule liegt parallel zum Boden. Geschmeidig ist das Skelett der Katzen, die in Tausenden Wohnungen leben. Bei uns Menschen der vertraute, doch erstaunliche Anblick, dass die Wirbelsäule senkrecht zum Boden geführt wird, getragen von zwei Beinen, ein ständiges Bemühen um Gleichgewicht. Die älteren Leute setzen vorsichtig die Füße, gehen langsam und gebeugt, als fürchteten sie zu fallen.

In allen lebt ein Gerippe, ein Knochenbau, der sich über Jahrmillionen entwickelt hat. Die Knochen sind bemerkenswert leicht, sie machen nur etwa zwölf Prozent des Körpergewichts einer Frau, fünfzehn Prozent des Körpergewichts eines Mannes aus. Ihre Röhren- oder Schwammstruktur verleiht ihnen Leichtigkeit. Vor allem aber: Sie sind lebendige, gut durchblutete Organe und erneuern sich ständig. Von toter Materie kann keine Rede sein.

Ich bin immer noch zwei Meter groß, und habe mich allmählich daran gewöhnt, sichtbar zu sein. Die Jahre verrinnen rascher jetzt, und wenn ich morgens aufwache, horche ich in mich hinein. Was wäre ich ohne meine Knochen? Nur ein Hautsack, gefüllt mit Wasser und Blut, Organen, Gewebe und Muskeln, die keinen Halt hätten. Ich käme keinen Schritt voran. Müsste mich ringeln wie ein Regenwurm. Durchs Wasser schweben wie eine Qualle. Wäre selbst kaum mehr als eine Pfütze.

Dieser Text entstand auf Grundlage eines Recherche-Workshops zu “Touch, Energy & Healing” und der darin zentralen Begegnung mit der US-amerikanischen Choreografin Sara Shelton Mann. Ihr einen herzlichen Dank für das intensive Gespräch zu “hyperspecifity and the ocean of everything” sowie die virtuelle Chi-Anleitung.

Ed. Notiz: Ende November 21 erscheint “Mein Skelett und ich” in limitierter Ausgabe zusammen mit Texten von Sara Shelton Mann in unserer Printedition paper pieces.

Reservierungen willkommen unter xpaperpieces@gmail.com Die Präsentation des Textes wurde mitermöglicht durch: